近日,国际权威期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)在线发表了华中师范大学化学学院温丽丽教授与南京大学段春迎教授合作的最新研究成果。该研究创新性地在蒽醌基给体-受体(D–A)型共价有机框架(COFs)平台上,通过增强直接氢原子转移(d-HAT)和电荷分离,实现温和条件下C(sp3)–H键的高效氧化,为设计绿色光催化剂提供了新思路。论文题目为《Anthraquinone-Based Donor–Acceptor Covalent Organic Frameworks with Thiazole Linkages to Enhance Direct Hydrogen Atom Transfer and Charge Separation in Photocatalytic Oxidation of C(sp3)–H Bonds》(Angew. Chem. Int. Ed. 2025. DOI: 10.1002/anie.202517694)。华中师范大学为第一完成单位。华中师范大学2022级博士研究生郭杰为唯一第一作者,华中师范大学温丽丽教授与南京大学段春迎教授为通讯作者。衷心感谢暨南大学吴涛教授团队在飞秒瞬态吸收光谱测试与分析方面提供的帮助,以及华中师范大学饶立教授在理论计算方面给予的支持。

C(sp3)–H键活化将饱和烷烃直接转化为功能有机砌块,从而直接获得高附加值的精细化学品、药物分子和大宗化学品,实现从简单易得的原料到复杂有机分子的步骤和原子经济性合成,是一种潜力巨大的高效合成策略。其中,C(sp3)–H键活化氧化近年来备受关注。当前工业氧化过程通常依赖于高温高压的苛刻条件,而且往往涉及有机溶剂与金属基催化剂,不仅增加了成本,还将污染环境。因此,开发能够在温和、绿色条件下(常温常压无金属)实现高效C(sp3)–H键氧化的光驱动催化体系,已成为该领域迫切需求。

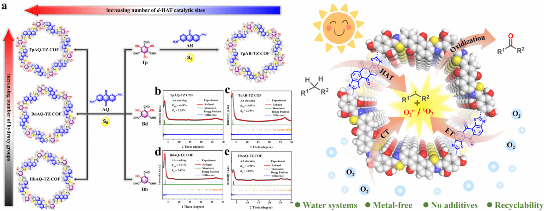

设计基于COFs的光催化剂,用于绿色条件下C(sp3)–H键的高效氧化,具有重要的研究价值。本研究通过三醛基间苯三酚(Tp)、硫(S8)与d-HAT单元(2,6-二氨基蒽醌,AQ或2,6-二氨基蒽酮,AR)反应,成功构筑噻唑键连接的TpAQ-TZ COF和TpAR-TZ COF (Fig. 1)。其中,TpAQ-TZ COF在光催化二氢异苯并呋喃生成苯酞的反应中,产率高达93%。此反应体系可在空气氛围下的水相中实现异相C(sp3)–H键氧化,使其成为该领域一个极具价值的代表性案例(Fig. 1)。理论计算表明,TpAQ-TZ COF(116 kcal·mol⁻¹)在d-HAT过程中所形成的O–H键解离能(BDE)高于TpAR-TZ COF(107 kcal·mol⁻¹)。此外,三重激发态TpAQ-TZ COF和TpAR-TZ COF与底物二氢异苯并呋喃发生d-HAT过程的自由能变分别为–30 kcal·mol⁻¹和–20 kcal·mol⁻¹。显然,催化剂中d-HAT位点数量的增加可显著提升氢原子攫取能力。进一步,利用2,4-二羟基-1,3,5-均苯三甲醛(Bd)或2-羟基-1,3,5-均苯三甲醛(Hb)替换TpAQ-TZ COF中的Tp单元,构筑了BdAQ-TZ COF和HbAQ-TZ COF(Fig. 1)。通过密度泛函理论(DFT)计算分析三种COFs的前线轨道分布状况。最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占据分子轨道(LUMO)位于框架的不同区域,表明D–A COFs的成功构建。理论计算与飞秒瞬态吸收光谱表明,给体单元中羟基数量的增加可显著提升COFs电荷分离效率,从而使TpAQ-TZ COF表现出优异的光催化活性。该研究创新性地在蒽醌基D–A COFs平台上,利用d-HAT、超氧自由基(O2•−)与单线态氧(1O2)的协同作用,温和条件下实现了C(sp3)–H键的高效氧化,为设计绿色光催化剂提供了新思路。

Fig. 1. Synthetic pathways for the preparation of TpAQ-TZ COF, TpAR-TZ COF, BdAQ-TZ COF, HbAQ-TZ COF and photocatalytic oxidation of C(sp3)-H bonds by COFs

温丽丽教授团队近年致力于催化功能导向的框架材料及其复合物研究,在该领域积累了系统性原创成果(在Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Funct. Mater., ACS Catal.等顶尖期刊发表论文60余篇)。曾获湖北省杰出青年(2010)、武汉市晨光计划(2013)等人才项目资助。

该项研究工作得到了国家自然科学基金和中央高校基本科研业务费-华中师范大学交叉科学平台重大项目的支持。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202517694

审读人 郭彦炳