一氧化碳(CO)是我国《环境空气质量标准》中明确的六项主要污染物之一,具有较强毒性,不仅直接危害人体健康,还可参与近地面的光化学反应, 作为近地面O3产生的前体物, 促进光化学烟雾形成。我国钢铁冶金、煤化工等行业在生产过程中普遍存在化石燃料燃烧不充分的现象,产生大量一氧化碳(CO)排放,已成为区域性大气污染的重要来源之一。目前,CO催化净化主要采用高载量贵金属铂(Pt)为活性组分的催化剂。然而,在千万吨级CO排放治理中,催化剂的大量使用及周期性更换显著提高整体运行成本。如何在低Pt负载量下,提高CO低温净化效率、复杂工况稳定性是本领域关键科学难题。

在国家自然科学基金委和教育部的大力支持下,郭彦炳教授团队近年来一直致力于高效、稳定CO催化净化研究,提出氧空位构筑调控表面活性氧促进CO低温净化效率与抗硫中毒策略,率先阐明原子级分散催化体系中分子氧与晶格氧协同活化实现高效CO氧化的新机制(Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202212273),并形成了系列低温、稳定净化成套技术。

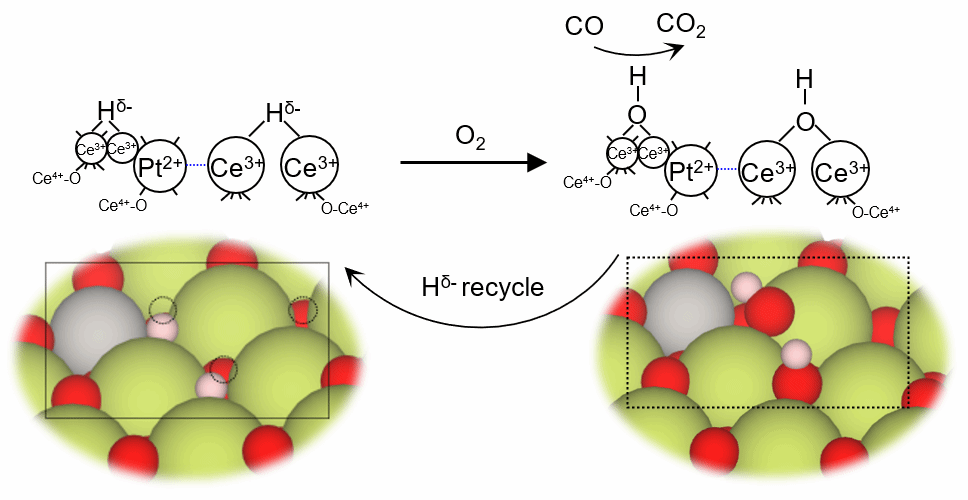

日前,郭彦炳教授团队与劳伦斯伯克利国家实验室Ji Su研究员、Miquel Salmeron教授、David Prendergast研究员课题组及大连理工大学刘家旭教授课题组合作,在国际学术期刊《科学》(Science)发表论文,在超低Pt载量(负载量仅为0.045%)高效CO净化催化剂设计与研制方面取得的突破性进展。该研究提出在传统单原子Pt催化剂表面构建氢化活性位点,通过负氢(Hδ-)介导分子氧活化形成富电子羟基,实现CO高效氧化净化(图1)。该机制显著提升了催化效率,使新型催化剂的CO氧化速率超过单原子Pt位点催化剂的9倍。此外,由于氢化活性位点之间的限域效应,该催化剂在经历 50 小时、500°C 的高温反应后,仍能保持原子级分散状态,表现出极佳的高温复杂工况稳定性。

图1. Pt2+-Ce3+Hδ-氢化活性位点示意图及Hδ-介导的高效催化机制。

近年来,郭彦炳教授团队一直致力于大气污染(如CO、可挥发性有机化合物等)控制化学领域研究。近五年,以通讯作者在国际权威期刊Science(1篇)、JACS(2篇)、PNAS(1篇)、Nat. Commun.(2篇)、Angew. Chem. Int. Ed.(4篇)、 ES&T(8篇)等期刊发表论文40余篇,为大气污染控制与催化净化技术创新提供了理论支撑。

论文链接: https://www.science.org/doi/10.1126/science.adv0735